今年74岁的王鸿庆从60岁退休开始,手中的画笔一天也没闲着。王鸿庆退休前一直搞技术,没有太多时间画画,退休后办了一个画室,这才有机会“全职”画画。就是这样一个古稀之年的老人,怀揣着对绘画的热爱、对家乡的深情,连续创作出了300余幅讲述“老兰州”故事的系列画作。

图为王鸿庆的画室

图为王鸿庆的绘画工具

王鸿庆说自己是个“工作狂”,他一般从早上七点多就到了画室,到晚上九点才会回家。“小时候家里不让我画画,为画画还挨过打,家里想让我学技术,觉得更有出息。现在退休了终于可以好好画画了”。

谈起创作“老兰州”系列的初衷,王鸿庆说:“我是时代变迁经历者,我也想当时代的记录者。我这一辈子经历了社会大变革,我出生时是民国,人们戴着瓜皮帽,穿着很短的外罩,长长的袍子。从解放战争,再到后来的改革开放,这些翻天覆地的变化我都亲历了。我觉得有必要把它记录下来,描述消失了的民俗,还原老兰州的街景,这些画里承载了我生命的回忆。”

《运枣图》(王鸿庆作品)

《黄河白塔贩菜忙》(王鸿庆作品)

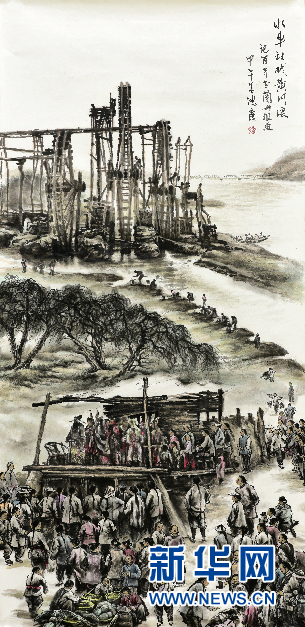

黄河边的集市

“我小时候,黄河上几乎没有桥,我们过河都是坐羊皮筏子,冬天就走冰桥,”王鸿庆回忆道,“上世纪四十年代,兰州冬天黄河是会结冰的,小孩在冰面上嬉戏,大人牵着骡子驮着货物行走在黄河之上,好不热闹。夏天卖菜的小贩也会坐着羊皮筏子沿河而下,从黄河北岸到南岸进行贸易。”

在王鸿庆笔下,黄河边的集市热闹非凡。大人做买卖,小孩与伙伴们嬉戏,菜贩在河边卸货,还有在河边垂钓的人,这都是王鸿庆记忆中的场景。

《兰州镇远门》(王鸿庆绘画)

镇远门与车轮子

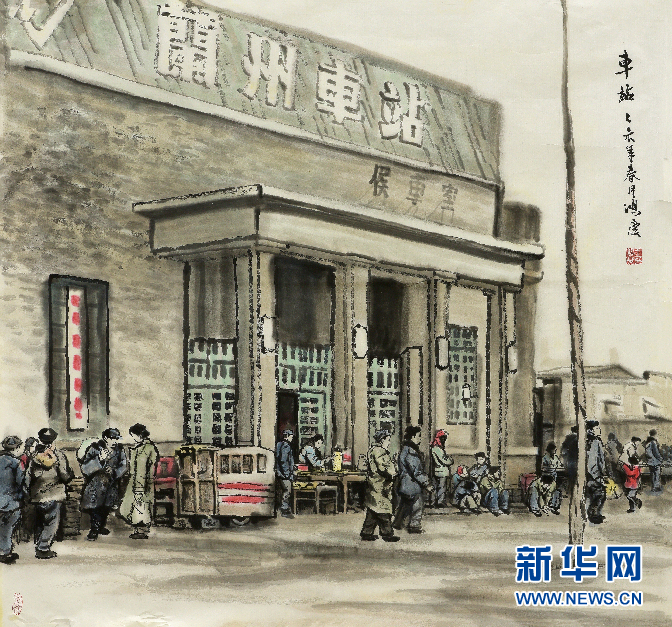

王鸿庆创作一幅老兰州的作品,要准备很久,需要查找资料图片,询问许多“老兰州人”记忆中的城市模样。王鸿庆的老朋友们也会提建议,“让我把这个画下来,把那个画下来”。

在画镇远门前的街市时,王鸿庆画了一个车轮,“当时就有人指出来,你画的这个轮子不是兰州的,是陕西的。因为当时制造业不发达,各地车轮尺寸直径都不太统一,各个地方的车轮不太相同。”王鸿庆谈到创作过程时说,“我感觉参与的人很多,这不仅仅是我一个人的作品,是大家的记忆。”

王鸿庆笔下的兰州太平鼓

王鸿庆画的兰州火车站

王鸿庆笔下的黄河水车

黄土坡与漏风房

“我小时候兰州市是一片黄土,植物很稀疏。”说起兰州的今昔变化,王鸿庆特别感慨。“小时候我家房顶长了一棵蒿子草,我都很兴奋。我就爬到房顶看,很喜欢,就爬上爬下一直看。那时候是真的都没见过绿色植物。现在你看,整个兰州都绿了。”说起居住环境的变化,“老兰州”王鸿庆也很感慨:“以前兰州全是土房子,冬天家里烧炭也不怕一氧化碳中毒,因为房子四面漏风。”所以王鸿庆觉得现在的生活特别幸福。

但是王鸿庆也有点惋惜,“以前邻居关系相当好,小时候家里大人也从来不给我们做衣服。自打出生穿衣服就不发愁,邻居就会把小孩的旧衣服送过来,穿完还要保存好,别的人家生了小孩,还要赶紧把旧衣服送过去,大家都是穿别人的衣服长大的。大家就像一家人一样。现在人与人之间的关系就不像我小时候那样了,比较陌生。”小时候藏在王鸿庆心中的生活场景,如今都是他创作的源泉。“我就想记录下来过去的兰州,让年轻人知道我们昨天是怎么过来的”。

《市井东门叫卖声》(王鸿庆作品)

如今,王鸿庆创作的“老兰州”系列已经有300多幅,基本涵盖了他记忆中的的老建筑、老街道以及民俗文化等。如今,王鸿庆只有一个心愿,“我不想卖‘老兰州’系列画,我舍不得卖。但我也不想捐赠,怕画作被束之高阁,大家也看不到。我想要这些东西能常年展示出来,即使一次不能全部展出来,能轮流着展也很好。这样可以让年轻一代多了解一下兰州曾经的生活,不要忘了曾经的历史。”(陈楚培摄影报道)

(责任编辑:张云文)