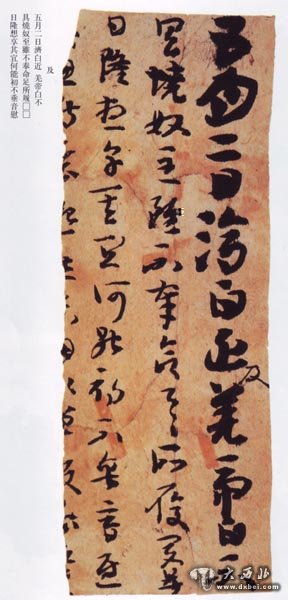

楼兰残纸“五月二日济白”文书

从理论上讲,中国书法经过秦、汉到魏晋时期已经具备正草隶篆楷等书体字形。从碑帖、秦汉简牍、敦煌写经等文献中,也能证实这一点。但是,我们仍然无法确定具体的转型时期,特别是隶书向草书、行书、楷书转变时期是突变还是渐变,是时代的风格还是个人所致,以及五种书体是有先后之分还是相互影响在同一时期发生变异。《楼兰残纸》中的张济文书为我们提供了较为真实可信的史料以供研究。

张济文书有十五个残片

张济文书共有十五个残片,我们称它为“张济十五贴”,张济或名张超济、张济莛。“张济十五贴”墨迹都出自一人之手,有楷书、隶转楷、隶转草、行书、草书等多种字体,这些字体有的是现在采用的,有的则是现在并不采用的,如带有隶书味的行书和草书现在已不采用。多种书体出自张济一人之手,这至少证明:一、在西晋末和东晋初期,五种书体已完成并广泛使用。我们在汉碑、魏晋书帖中常见的隶书、行书与张济所书的有很大的区别。汉碑所书的隶书端庄周正,有一种肃穆萧严的氛围。而张济所书的隶楷则飘逸、活泼,有一种亲切之感。两者的区别不仅仅在于书者的写作心态,更重要的是审美的价值取向。汉碑所表现的大多是歌功颂德、树碑立传的官样文章,张济所表现的则是日常生活及边关状态。在内容上有区别,更重要的是张济让我们看到了一个真实的魏晋书法的写作状态。这种写作状态表现为放荡不羁的率意和随性,书者在心情完全放松的状态下写下的字有其自己的风格;二、魏晋书者的学术修养甚高,对书法有自己独特的认知。张济正、草、行、楷样样字体都会写,更重要的是他所表现的或庄重、或飘洒、或朴拙、或华丽的多种书写风格。他不光是对字形和字体技巧娴熟,也能根据自己的情绪让书法表现出多样的感受。这一点是当今的书者很难做到的;三、书法的基本笔法脉络清晰,及隶书笔法是所有书体笔法的基础。“张济十五贴”虽书体各异,但其基本的笔法是隶书。不管是楷书、草书还是行书,都有隶书的笔意在里面。这一方面说明由隶书向其他书体转型初期不可避免的书写习惯是很难改变的,另一方面也说明五种书体怎样变化其笔法是万变不离其宗。由于隶书内部极为复杂的运行几乎囊括了所有笔法的精髓,它告诉我们书法的训练要从隶书的笔法入手。这和后来以楷体为训练的初期模式不同,真正魏晋的东西是有其深奥的道理的,书法家林散之曾说:“先写二十年的隶书,再写草书和行书。”只有以隶书的笔意写出的字才有古意;四、书体的形成是相互影响、相互促进的,由隶变草、行,一方面是实用的需要,另一方面则是美学进化的需要。其实,字体相互变异产生的韵味更为流畅,就像“张济十五贴”所表现的那样许多充满隶味的行书给人耳目一新的感觉。张济是一位五体书法变异的实践者,也是创新者。“十五贴”的隶变字形和笔法为我们提供了新的启示;五、笔法的时代气息。任何笔法都是时代精神的体现者,崇尚自由学风的魏晋时期必然产生挥洒自如、率性而为的潇洒书风。读“十五贴”你能彷佛感受到书者在案前自由挥笔的写作状态,他心中没有框框,没有规矩,完全是一种放松的书写心态。因而所书的字充满了情趣和韵味;六、行书已经相当成熟。在《楼兰残纸》发现之前,我们对行书的认识多从王羲之的书帖,换言之除王羲之所留的书帖外我们对魏晋的行书几乎是一无所知。“张济十五贴”表明,在王羲之之前行书已经是当时社会的主流书体,已经在社会交往中发挥着重要的作用,并且行书从字形、笔法、章法等方面都已完善,和现在没有多大的区别。它帮助我们对五体书法和行书的形成期有了标志性的理解。

《济言贴》以楷书为主

《济言贴》写在正反两面纸上,以楷书为主。字形的方正、间架结构均衡,笔画间独立不连带。其笔意带有隶味,如“更”、“举”、“不”的撇仍有隶书的波条味,“西”、“有”、“可”的横画入笔尖锐,结尾处重顿,折笔已经采用提按,如“东”、“西”、“问”的折笔处按下调转笔锋行笔,和后来的唐楷暗合。在字形上,尽量追求方形,行距和字距之间距离相等。从书写观感看,张济对楷书还不熟练,如笔法、章法和字结构都有幼稚之感,在间架结构的配置上顾此失彼,显得不协调,字有大有小、有方有长,有的笔画过分的伸展与整体书风不协调。《济逞言洛贴》是一张只有四字的残片,其中济和洛残缺不全,只能看到部分笔画。其虽残缺但是经典的楷书。“逞”字的“走之”三点相互顾盼,笔墨丰满,“逞”字的“口”部入笔轻松,转折棱角分明。“言”字的“三横”行笔厚实,尾部缓缓收起,“三横”的距离均等,整个字形端庄秀丽,和唐代的柳体、言体已无多少区别。总体看,此时楷书处于幼稚阶段,和草书、行书相比,楷书并非流行字体。这和“张猛龙贴”、“张迁贴”相比显得略为稚嫩。但是需要深思的是,这是魏晋的真实墨迹,它反映的是当时的真正楷体的写作状态。如果说,它稚嫩有两种可能:一种是书者张济技法不熟练所致;另一种是当时或者更早期楷书根本还没有真正形成。“张猛龙贴”和“张迁贴”并非原件,经过石刻刻意修饰所为。总之,它为我们提供了对楷书形成及成熟以及对汉代和魏晋书法的重新认识的条件。就石刻而言,有一种叫“洗碑”的做法,即原刻经过风蚀雨淋字迹模糊不清,对原碑进行重新刻制。中国大部分碑刻拓片有这样的现象,我们有理由怀疑,目前所存的很多名碑是经过“洗碑”的拓片,这些拓片是否是原意值得研究。也许有人会说张济是一个名不见经传的民间书者,它的水平不能代表当时魏晋的水平,进而否定《济言贴》的艺术价值。事实上,张济的书法水平是相当高的,这从他的其他草书和行书上可见一斑。他在楷体写作的表现与他行书和草书判若两人。

如果不说是张济所写,你一定会认为这是一个大书法家的墨迹。《5月2日贴》是张济的又一文书。该贴和今草没有什么两样,笔法飘逸、字形秀丽,字字独立,没有牵引连带,但气韵上下贯通、一气呵成,有大家风范和大家手笔。其运笔的方法和王羲之的今草如出一辙。特别是偏旁部首的草书写的和现在几乎是一样的。如,“挤”、“白”、“烧奴”、“想”、“其”、“命”颇有今草的味道。两个“不”字在字形上几乎一样,前一个“不”和后一个“不”相比,笔势更有潇洒之态。草书在这一时期经过“书圣”张芝等人的努力,已经形成了习惯定式,并被社会所接受。虽然“济白文书”没有张芝那样的气势、那样的流畅,但是其韵味和境界已经达到了相当的程度。观济白草书和王羲之的草书,同样都是那个时代经典杰作。这就充分说明在魏晋时期书法的流派已经形成,并且各自呈现不同的特色,以飘逸和拙朴形成两大书派。草书更多的表现为飘逸,而楷书则表现为拙朴。在后来,飘逸的书风得到了更多的认可,质朴的书风则没有得到更多认可和继承。张芝的行草书让我们看到魏晋时期整个社会的书法风气和特点。“想享其何”这几个字基本上是张草的字形,但要比《急就章》的字形显得灵动、精巧,韵味十足,字与字之间有一股灵气、荡溢。“奉命其所”信笔写出丝毫没有矫揉造作之气,和同时代的其他书法刻本相比,它所流露的率意和真情更能打动人心。这些书帖有很多是起草文稿后又拿来练字,所以更能看出书者的技巧和情志。如“济白阔别贴”的“济白”两字写的极为行健刚毅,仔细辨认“济”的“三点”写成菱形状,入笔和触笔交代得十分清楚,三个菱形块状构成了字的雄浑气势。一般书者的“三点”写成三角状。形状的不同反映出书者志向的雅俗之风,大雅大俗、俗雅相依,行书写到如此这般,真让人爱不释手。“阔别积”三字笔画紧贴纸面,即就是丝带的细笔也厚重、古朴,笔法的古朴和字形的今妍交相辉映,“别”“积”两字的结构处理别具匠心,“别”的“利刀旁”写成“弯钩”;“积”字的“禾”和“责”中间间隔较大,相互独立而又相互关照,通过的“禾”字的上提笔画和“责”字连为一体,结构处理技巧别致有趣。就在同一张纸上,以淡墨写出许多字,可见作者是在练字,连写了四个“何”字,每一个“何”字都不同。第一个“何”的“可”字横画简笔如画,顿处停留;第二个“可”字,横画的尾部与下一笔相映;第三个“可”的横画横笔较短,牵引一线;第四个“可”字,中锋入笔敦厚。四个“可”字在气势上第四个字最为好,“弯钩”之后迅速抛出一长“捺”.第一个“弯钩”呈45度角;第二个“弯钩”呈90度直角,一气呵成,势不可挡。还有第五个“何”字不仔细看辨认不出来,细看才发现这个“可”字和前四个又有不同,用笔尖一笔带出,有点像硬笔书法,其线条犹如钢丝一般,坚韧肖俊,力度十足。其中,很多字和王羲之的相比毫不逊色,如“积”、“来”,和王羲之的“十七帖”中的笔法是一样的。

《超济白贴》可能是张济的家书

《超济白贴》介于行书和楷书之间,从字面辨认可能是张济写给家人的书信,字里行间流露出对家人的眷恋之情,和对故乡的向往之意,用笔上略显拘谨、含蓄,并尽量将字写得工整,用重墨书写以好辨认。其中,“白”、“在”、“远”、“有”、“使”、“用”、“想”、“当”等字十分经典,完全可以作为字帖临习,“足”和“当”两字和《兰亭序》中的“足”和“当”十分相近,字的结构和写法是一样的。王羲之写《兰亭序》是刻意而为之,是为了展示和卖派自己的书法,《超济白贴》是随意而为之,是倾诉自己的真实感情。正是这种随意,让我们更能感受书者的感情世界。就书法情感来讲,《超济白贴》和颜真卿的《祭侄稿》具有异曲同工之妙,两者都是抒发对家人的眷恋情感,一个是遥寄离愁别绪、思念亲人,一个是悲痛愤怒、哀悼亲人。两贴所表现的书法状态说明一个道理:写字和做文章一样,要真情实意才能出佳作。历史上凡是写得好的书法都是情感而为之,而绝不是那些为展出而写的。魏晋时期,人们无所顾忌,思想活跃、情感畅达,没有什么条条框框,正是在这种社会背景和人文环境之下迎来了中国第一个书法创作高潮,这就是“张济十五贴”所流露的精神境界。

如果说,《超济白贴》充满眷恋情调,那么《济逞白报贴》则充满豪放与刚健。这是两个虽同为行楷却截然不同的书风,《济逞白报贴》全篇三十一字,字字如泣如诉,珍珠雨露,线条刚健有韧性和弹性,字结构奇异诡秘,中宫收紧,灵秀俊朗,如“追”字的“走之”、“奈”字的“捺”、“报”字的一“撇”等尽量伸展,和同时代的汉简使用相同的笔法,“何”、“可”、“剥”等字的“竖”采用悬针法,笔势如一把出鞘的利剑,锋芒毕露,反映出魏晋人豪迈洒脱的精神状态。因为此文的内容是写给同僚的。“素”、“难”则显得浑厚含蓄,“远”字字形写意在不平衡中求得平衡,是一篇难得的书法杰作。这种书风与后来的颜真卿的行楷暗合,可见书法的传承关系。

《张超济贴》分为正反两面,上书楷、行、草等主体。最有意思的是两个“更”字的一“捺”十分夸张。楷体的字形和隶书的破折不协调地组合在一起。“念”字更为奇异,一“撇”是楷体笔意,一“捺”是典型的隶书笔意。这三个字从书法状态看,书者是有意识的在尝试楷体与隶体的交融,生动地反映出楷隶的演变过程。我们可以想象,在最初隶变楷的时候书者的心情是新奇的,也是矛盾的,在追求新字体的同时又眷恋旧字体的过去。正是在这种矛盾的心态中,一步步地完成了由隶书到楷书的以及隶书到行书的转变。书者连写了两个“病”字,右边的“病”字折笔用扭转笔法,左边“病”字的折笔用提按的笔法。显然,书者的习惯是转笔写法,提按是正在尝试的新的写法。大体可以说,“张济十五贴”的行书以扭转笔法为主,楷书在尝试用提按的笔法,两种笔法在同一个人身上、同一张纸上各自得到了表现。就笔意而言,张济使用扭转的笔法娴熟,而使用提按的笔法生疏,这恰恰说明魏晋时期楷书并不是十分完善的书体。行书由于书写速度快而得到普及和认可,而楷书由于书写的速度慢且提按的是对中锋笔法的制约,这对于惯用使转的书者来讲是不容易掌握的。“张济十五贴”提供了魏晋时期各种书体的范本,也让我们看到了几种书体的变异体。他们的不懈探索是今天书者的一面镜子。“张济十五贴”最可贵之处在于书体的变异和笔法的变异是书法的根本所在,带有隶味的行书和草书以及楷书是几种书体交叉产生的新书风,这对今天的书法具有重大的现实意义,即如何从书体中变异出新的书体,从笔法、章法等方面做新的探索。如同张济一样,是时代赋予书者的使命。

《永元器物簿》与《十五贴》书风相似

张济在楼兰活动的时间上限似在323-324年之间,下限则在329年后不久。在楼兰残纸中,有张济取名字的十五件,还与张济莛书体、笔法相同的24件。

有必要回顾以下草书的形成过程,赵壹《非草书》认为草书起于秦末。《说文解字·叙》认为:“汉兴有草书。”但据考古资料秦末汉初只是有写的潦草的隶书,并无草书。真正意义上的草书大约形成于2000年前后,1973年-1974年甘肃考古队在居延破城子挖掘了一批简牍,其中有年限记载的是中宣帝神爵(公元前61-58年),甘露(公元前53-50年)。这两枚简牍中的有些字已经有了纯粹的草书,虽然其大部分的字仍然是隶书,但其中夹杂着草书的书写,纪年为元帝永光元年(公元前43年)的汉简,60多个字几乎都是草书,另外还有成帝阳朔元年(公元前24年)简和元延二年(公元前11年)简已经完全是草书了。1979年挖掘于敦煌马圈湾1200枚王莽时期的简牍中,有一枚为典型的草书简,该简笔法圆润,转笔曲折,字形和后来的章草别无两样。草书的前期称为章草,后期称为今草。章草和今草分界线大约是在公元一世纪至二世纪之间。过去我们看到的章草大多是经过反复刻意走样的官体章草,楼兰残纸中的草书正处于章草和今草的转化期,转化的标志性特征是章草字字独立演变为笔画映带。就草书而言,章草为古质,今草为今妍。张济及楼兰残纸的草书为我们提供了研究依据,这些在沙漠埋藏了许久的墨迹是那个时代草书的真实记录,由此我们可以初步判断草书由产生到成熟大约经历了200年,这一过程中先有写作潦草的隶书逐渐演变为章草,再由章草演化为今草。在目前尚无其他考古资料的情况下,我们只能先设定楼兰残纸的时期就是章草向今草转化的成熟时期。其一是发现的250多份楼兰残纸大多为草书,其二是楼兰残纸的笔法娴熟,结构近似于现在的草书,其三是张济和王羲之是同时期的人,从考古资料判断张济比王羲之大二十来岁,王羲之是今草的始作俑者,他奠定了草书至今仍被奉为“圣书”的地位。而与他同时期的张济留下的墨宝颇具水平。

草书自公元二世纪到三世纪成熟之后就成为了中国书法最主要的书体,这一时期正是草书的出现,让魏晋人有了抒发自由情感的字体载体。因此,草书的产生是魏晋时代本身的需求,草书的发展反映了中国书法发展的规律,草书的出现丰富了中国书法的内涵,最令我们惊讶的是张济的草书,历经将近2000年却仍然透露出青春的气息,由此可见,草书在形成成熟的初始化时期所表现的精神状态和书写情操是雅逸的,富有韵律的,草书是有生命力的(注,关于草书形成成熟的详细叙述见华人德着《中国书法史·两汉卷》57页-60页),在草书成熟时有一件作品不能不提,它是居延出土的《永元器物簿》时间为永元五年六月至七年六月,五个“编”共77支简汇编而成,笔法熟练,率意挥洒,它和张济《十五帖》的书写风格和字形十分相似,从中可以看出在东汉初年到魏晋中期草书的传承关系,特别需要指出的是草书前期多是写在木简上的,限制了很多笔法的运用,到了楼兰残纸时期纸张的大量使用使书者写起来更加自如,许多新笔法特别是转笔及提、按被大量的使用。这就为从章草过渡到今草创造了物质条件,张济《十五帖》可以说是章草向今草转换期的难能珍贵的实物,对它还需要从更广泛的角度去研究。