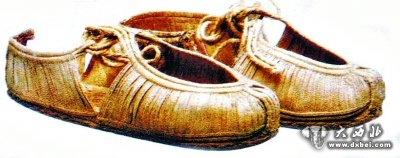

1968年在新疆吐鲁番唐墓出土的唐代麻鞋

酷热难耐之时,凉鞋成为人们足下的首选。其实,中国早在上古夏朝,已出现用草编制的“凉鞋”.让我们看看古人们的凉鞋都有哪些聪明之处。

上古夏朝已出现草编“凉鞋”屦 《诗经·魏风》记载:“纠纠葛屦,可以履霜” 目前发现的人类最早的鞋子,就是由植物纤维简单编结而成的凉鞋,发现于美国密苏里州境内,为一名美洲土着人所穿,距今约8000年。在中国,较早发现的凉鞋也系草麻所编结的。上世纪70年代发掘的湖北省江陵凤凰山168号汉墓中,即出土过这样的草麻鞋。

中国人是从何时开始穿凉鞋的?目前无法考证出具体的时间,但最早凉鞋应该是草鞋的观点还是靠谱的。唐王睿《炙谷子杂录》称:“夏殷皆以草为之屩,左氏谓之菲履也。”可见,上古夏朝时,中国人已开始穿草鞋。这里的“屩”、“菲履”都是草鞋,其区别只是所用材料和制作方式有所不同。这类草鞋,多数都是夏天穿的凉鞋。

草鞋在秦汉时期已经普及,但在隋唐以前并没有“草鞋”这一称呼。元陶宗仪《说郛》引《事始·鞋》称:“古人以草为屦,皮为履,后唐马周始以麻为之,即鞋也。”显然,“鞋”出现的历史并不久远,在早期一般指浅口鞋,写作“鞵”.

除了“屩”、“菲履”等名称外,草鞋还有“屦”、“屣”等多种叫法。其中的“屦”,是先秦人对草鞋的流行叫法。制作草鞋的材料,一般有葛、麻、蒲草、芒草、稻草、藤、蒯等,高级的用丝、动物的筋、皮,称为“丝履”、“皮屦”.用葛制作的“葛屦”即草凉鞋,在先秦时期特别流行。《诗经·魏风》中有一首叫《葛屦》的诗歌称:“纠纠葛屦,可以履霜”,其意即是把草鞋的带子扎起来,可以当冬鞋御霜寒。

古代比较讲究的草鞋还会涂上油漆,防腐耐穿,颜色也漂亮,这种称为“漆履”的鞋曾在春秋墓葬中出土过。 周代“凉鞋”讲究颜色搭配 《仪礼·士冠礼》记载:“玄端黑屦”、“素积白屦” 有人误以为草鞋是社会下层人士所穿,实际上并非如此。早在先秦时期,男女尊卑均穿草鞋。

草鞋是王室夏季用鞋的“标配”,周王也穿草鞋。周朝有专门的机构和专业人员为周王及王后制作草鞋,这些人叫“屦人”,是在编的“正式工”,连官员、学徒在内共有16名。据《周礼·天宫》“屦人”条记载,屦人的职责是“掌王及后之服屦。为赤舄、黑舄、赤繶、黄繶、青句(絇)、素屦、葛屦。”

赤舄、黑舄、赤繶、黄繶、青句、素屦、葛屦,都是不同颜色和款式、在不同场合、不同季节穿的王家“特供鞋”.其中的“葛履”,就是国王及王后夏天穿的葛草编的凉鞋,冬天则改穿用动物皮制作的“皮屦”.

在古代,不同身份的人夏天穿什么凉鞋也很讲究,强调凉鞋与服饰颜色、款式的搭配:夏天穿用葛草编结的鞋子,如果身上衣服是黑色的,则穿黑色的鞋子;如果穿腰间带褶的白色丝织衣裳,则用白色的鞋子搭配。此即《仪礼·士冠礼》中所说的,夏天穿葛屦“玄端黑屦”、“素积白屦”.

魏晋后,则时兴用黄草制作的“黄草心鞋”,并成为贵族女性的最爱。《炙谷子杂录》记载,西晋嘉元年间,“宫内妃御皆着之”.当然,这种草鞋的做工非同一般,相当精美,鞋头上还有鸠、凤一类装饰的高档草履,如唐代女性间曾流行一种用蒲草制作的高头草履由于过于奢华,唐文宗李昂曾下令“禁穿”.

因为材料来源广、成本低,又环保,草凉鞋一直到现代都有人穿。值得一提的是,深受中国古代文化影响的日本人,过去也喜欢草鞋,至今仍把编织的凉鞋叫做“草履”.

叶绍翁《游园不值》诗云:“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开”

在草凉鞋之外,过去老百姓夏天所穿最多的便是木制凉鞋了。木制凉鞋,古人称为“木屐”.

在古代,木屐虽然多在夏天穿着,但并不仅限于凉鞋的功能。较为准确的表达是,木屐是一种多功能的凉鞋,古人在雨天雪天都穿木屐。最古老的木屐绘画见于南宋人所绘的《雪履观梅图》,这里的“履”就是一双木屐。春天也有人穿木屐,南宋诗人叶绍翁便是穿着木屐,在杏花盛开之际出去游春时留下名诗《游园不值》:“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”

古人怎么想到用木材制鞋?据说是晋文公发明的,与传统的寒食节的诞生有关。《庄子·杂篇》记载:“介子推至忠也,自割其股以食文公。文公后背之,子推怒而去,抱木而燔死。”

忠臣介子推被烧死后,晋文公悲痛不已,遂将其死时所抱之树取材,制成木屐,以作为纪念。每年到了介子推的祭日(寒食节),即向木屐行礼。此传说无从考证,但木屐出现于先秦应该没错。

木屐的出现,给古人夏天又多了一种凉鞋选择。古今木屐的做法都相似,也比较简单,就是在木底上打上孔,绳索穿孔编结而成。但古代木屐多方形,左右脚不分,有鞋底前后带木齿的所谓“齿屐”,和无齿的“平底屐”两种。 唐代女性足下木屐穿出夏日风采 李白《浣纱石上女》诗云:

“一双金齿屐,两足白如霜” 木屐是夏天男女通用的凉鞋,到唐代穿出了一个高潮,唐代女性尤爱穿木屐。唐代诗人李白《浣纱石上女》一诗中提到的、在河边洗衣服的女孩子(或少妇),脚下穿的就是一双木屐:“玉面耶溪女,青娥红粉妆。一双金齿屐,两足白如霜。”从李白亲眼所见来看,唐代女孩子夏天穿的木屐相当讲究,用亮丽的金色作了涂抹,而不是露出原木的本色,这种女式凉鞋自然更能衬托出“白如霜”的双脚,难怪诗人会诗兴大发。

李白很喜欢欣赏美女的足下风光。他当年来到昇州(今南京),路过“青梅竹马,两小无猜”故事发生地、曾为吴国疆域后被越国占领的长干里时,看到南京女孩子既漂亮,又会打扮,她们脚上穿的凉鞋便是一双木屐,连袜子都未套。这就是李白《越女词其一》诗中所描写的:“长干吴儿女,眉目艳新月。屐上足如霜,不着鸦头袜。”

到了宋元时期,由于流行裹脚,男人崇尚“三寸金莲”, 女性夏天就无法再穿木屐了。而到了明清时期,木屐的“雨鞋”功能又被油靴、皮鞋所替代,贵人富者均不再爱穿木屐。

屐作为一种凉鞋,除了用木材来制作外,在南方盛产竹子的地方,还用竹子制作,叫“竹屐”,竹屐的降温效果和舒适感更好。 明清时期夏天流行穿“拖屐” 李调元《南越笔记》记载:

“粤中婢媵多着红皮木屐” 在古代,夏天还流行一种“靸(趿)鞋”.所谓靸鞋,古人又叫“鞜鞋”,唐代人称为“跣子”,其实就是现代人脚上穿的拖鞋。

古代制作靸鞋的材料比较丰富,皮、草、木以及丝帛一类纺织品都可以制作拖鞋。有一种叫“草屐”的拖鞋,鞋面用草编织、鞋底用木板制作。用棕编结鞋面的拖鞋,叫“棕屐”;用丝帛做成的拖鞋,更高级,叫“帛屐”,当然也不限于夏天穿着。

古人还将木屐专门设计成具体有拖鞋功能的凉鞋,无跟无齿,这种结构简单的木质拖鞋为明代多见,时称“拖屐”,男女居家穿之。明谢肇淛《五杂组·物部四》称:“今世吾闽兴化、漳、泉三郡,以屐当趿,洗足竟,即跣而着之,不论贵贱男女皆然,盖其地妇人多不缠足也。女屐加以彩画,时作龙头,终日行屋中……”这里的木屐就是拖屐。

清代人则把凉拖鞋称为“散屐”,与明朝的“拖屐”一样,平底无跟,但材料不限于木质,也有用兽皮来制作的。“散屐”,因散足(光着脚不穿袜子)而得名,南方女性尤其爱穿散屐。清李调元《南越笔记》卷六“粤中多尚屐”条即称,“粤中婢媵多着红皮木屐,士大夫亦皆尚屐。沐浴乘凉时,散足着之,名之曰’散屐‘.”

散屐以潮州产的“潮屐”最为高雅,上档次,制作材料用皮;也有的用“香而柔韧”的抱木来做,俗称“抱香履”.除了抱木,黄桑、苦楝也是制作散屐的好材料。

用皮来制作拖鞋并非清代“潮屐”所独创,唐代的“皮屐子”即是这种“皮凉鞋”.“皮屐子”在唐代扬州青楼女子中间特别流行,久客扬州的唐代诗人崔涯所作的《嘲妓》诗中便有“更着一双皮屐子,纥梯纥榻出门前”一语。

过去,一个人身份的高低从夏天所穿的散屐上便能区别出来,清代的广东,新会一带的女孩子喜欢大红色的“朱漆屐”;东莞地区则流行绣有花卉图案的“花绣屐”;而当年广州街头的小混混也喜欢穿散屐、着长裙,其打扮在今天看来就如20世纪80年代的奇装异服,时人贬称之为“裙屐少年”.