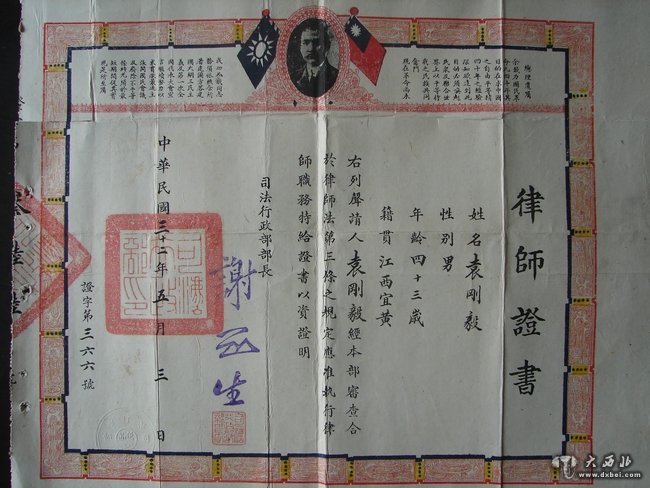

1943年民国时期的律师证书

作为一种自由职业,自律师制度在中国出现的那天起,律师们在享受自由的同时,也不得不面临着残酷的市场竞争,生存压力之大非其他行业从业者可以想象。民国时期,律师们为了抢占客源,争夺市场绞尽脑汁使尽了各种招数。

首先是找块好的地点支起摊子。在高度商业化的上海,华人律师们大都愿意把律所开在繁华热闹之处的写字楼里。仅南京路上的大陆商场、兴业银行大楼、女子银行大楼和四明银行大楼等高层写字楼中就集中了相当数量的律师事务所,以此显示自己的实力,同时又便于承揽非诉业务,民国时期上海市律师的非诉业务已经占了相当的比重。曾在上海执律师业的金雄明回忆说:"上海最重噱头,排场万不可少,我就先租定了上海最繁华地区南京路上大陆商场一大室,予以装修间隔。一位堂弟是与我同时毕业的,就来做了我的助手。另有三位同学,因问世之初,业务尚无把握,不敢像我那样铺张,也与我商借了部分房屋,人家还以为是我的帮办,这样就似模似样的以大律师身份,出现在十里洋场了。"而地处内陆的西安,律师的业务以出庭诉讼为主,加之律所的规模都较小,经济条件有限,因而大都在法院附近找家小旅馆租间房子开设律师事务所,一来方便自己出庭,二来也便以承揽诉讼业务。于是便出现了法院与律师相伴共生的奇特景观。最有想象力的则非北京莫属,有学者研究表明,民国时期北京市的律所,从空间上竟然出现了从四面八方逐渐向警察局附近靠拢的规律。警察局都在闹市区,向警局附近搬迁肯定不是出于经济上的考虑。此外,按照民国时期的法律规定,处于警察侦查阶段的案子,律师也不介入。之所以会出现上述现象,唯一的理由就是警局的权力太大。

其次是在报纸等媒体上刊登广告。翻检民国时期各地的报纸,各种涉及律师业务的广告俯拾皆是,其中不乏拼命夸大自己水平、特色的不实之词,或强调自己留学海外;或强调曾任职法界;或明示自己曾任职于政法院校,弟子众多。为了规范竞争,国民政府司法行政当局和律师公会专门发文,规定律师事务所只可以因开办、迁移、更改电话号码等缘由刊登广告,并告诫律师不可"形同商贾,夸饰市招".也有一些律师在报纸上定期撰写一些普法类的文章,在向社会普及法律知识的同时,乘机扩大自己的知名度。在现代社会,没有谁可以忽视传媒的影响力。

再次是剑走偏锋。常规手段之外,为了进一步寻找案源或扩大案源,不少律师开始剑走偏锋,有实力的则雇请所谓的律师助理、律师帮办等公关人员,为自己招揽客源;有机会没实力的则亲自上阵白天奔走于社会之中,夜夜沉迷与商贾和显要杯盏交错;没机会更没实力的则在底层民众中发展,高喊维护人权、故作惊人之语。

最后是尝试混业经营。如上海等地一些律所与其他商业性中介公司合并,并申请注册商号,扩大经营范围。上海市社会局对此公开表态:"律师系自由职业者,而非经营商业之商人,其事务所名称系表彰自己业务之标识,实非商号,至为明显。"

中国传统社会对于讼师原本就无好的印象,民国时期律师们在竞争压力下的上述做法,无疑进一步加剧了整个社会对律师行业的偏见,使从业人员的生存更加艰难。

据《深圳特区报》