一

我小时候不必出村就能看戏。老实说,那时的我是看不懂戏的,看的只是一个热闹快活。

至今想来,这仍是我童年里最值得庆幸的一件事儿,就因为俺村里有大平调剧团,自然看戏很是方便,想看戏出了家门,一抬脚儿就到了戏台前,毋须奔波劳累。不像邻村的孩子需要缠搅着和大人一起,或者呼朋唤友三三两两结伴远道而来。

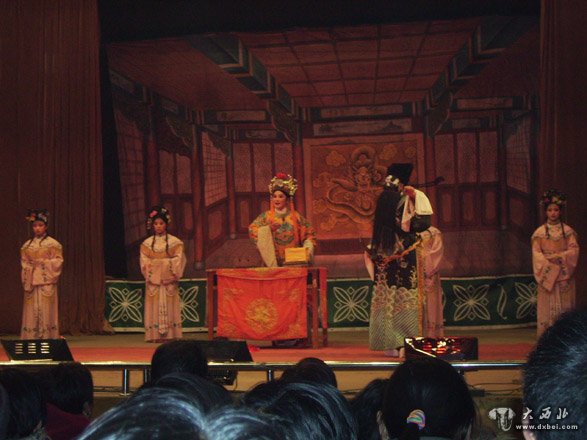

如今的我已届不惑,随着人生阅历的日渐丰富,对舞台上的生旦净丑、戏文里的悲欢离合也有了更深刻地理解和感悟:虚弄干戈原是戏,又加装点便成文。都言人生如戏,戏如人生,这戏里戏外又有谁能够说的清道的明?能够时时处处把捏的恰到好处?就像十多年前,张国荣曾用心演绎的一曲千年绝唱《霸王别姬》,现在还已然鲜活在许多人的心里,戏里戏外都是触及灵魂的感怀感伤和感动。

扯得有点远了。就在2010年麦熟飘香的季节,那曾经的乡土乡情乡音一直在梦里守望着我温暖着我呼唤着我,大平调铿锵唱响不绝于耳。我只好放下手中的一切杂务,回到了家乡--淇县泥河村。当我一个人站在那曾风光无限的村中戏台前,台上除了站立着四根电线杆水泥柱和一尊小石狮外,极目一片野草丛生,凋零的让人有点目不忍睹,翻搅的心中五味杂陈。

乡亲们都在忙着夏收秋种,村庄里、田野里到处人车如流,热浪鼎沸。这曾经热闹非常欢乐无限的戏台,如今再也无法引起人们的关注和爱怜了!别说是从它跟前来去匆匆路过的行人,就是经常靠在戏台前聊天晒老阳儿的老人们,也庸懒的不想再多看它一眼。

这戏台的确是够寂寞冷清的,我想。就在十多年前村里的大平调剧团解体前后,淇县方圆几十里的其它剧团也都相继解体了。淇县,古称朝歌,历史悠久,文化灿烂,近百余年间境内曾流行豫剧、大平调、曲剧、乐腔、五调腔等多个剧种,最多时拥有各类剧团达数十个,现如今全县也只有一个近乎瘫痪的剧团。即使放眼鹤壁市境内,似乎现也没几个像样的剧团,比较有名的当属戏曲梅花奖获得者金不换为团长的鹤壁市豫剧团,因此剧团稀少既不好请,且花销费用大,村里也就很少去请外面的剧团来演出。

二

我出生在二十世纪70年代末,那是个全民大跃进文化大革命的狂热年代,斗来斗去的结果造成物质相当匮乏,人们缺吃少穿,无论想买点什么都需要凭票定量供应。我小时候吃的是粗茶淡饭,几乎天天喝能照见自己影子的稀粥野菜汤,所以就天天扳着指头翘首企盼过大年。只有年节时,才会有些许鸡、鱼、肉等寻常吃不到的食物,才可以穿新衣,放鞭炮,疯着闹。

刚一入正月初六,村里就会迫不及待地唱开大戏。乡村演戏,以放三眼铳为令。听到第一次放炮演员就得赶紧吃饭;第二次放炮,演员开始化妆,作演出装备;待第三次炮响,得马上开戏。

当时一听到炮响,心就慌了,哪怕自己正在吃饭,也赶紧三两下把饭扒拉到肚子里,一搁下碗筷,就一溜烟向村东戏台跑去。等到了戏台前,才发现台上有三五个大人在忙着演出前的准备 ,台下大多是我们这些小朋友,原来演戏还早着呢。我们就像一群小猴子,在台上台下来回地窜跳,东瞅瞅,西瞧瞧,这招招,那摸摸,叽叽喳喳,打打闹闹,总闲不得。

过了一会儿,本村的演员们和村里村外看戏的人们才三三两两接踵而来。等第三次炮响后,戏台上的梆锣铙钹鼓弦笛号等家什儿猛一阵敲打吹奏,如千军万马呐喊嘶鸣,振聋发聩,戏也就要开始粉墨登场了。

儿时的我的确是看不懂戏。但说也奇怪,每当戏一开唱,我却会立即安静下来,躲藏在台上吹号的父亲身边,努力地颠起脚跟伸长脖子瞅看,有时候还会情不自禁地跟台下的观众一起鼓掌叫好。

那时,经常演出的既有革命样板戏《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》,还有《铡美案》、《铡赵王》、《打金枝》、《辕门斩子》、《三娘教子》等传统剧目。虽然每场戏我都不能坚持看完,往往是看了一会儿,就偷跑下台去,在人山人海里来回穿梭,挤到卖针头线脑的、卖江米蛋(糕)的、捏糖人的货郎挑前好奇地观看,往往忍不住,就会掏出自己挣得的一角二角的压岁钱,或买块江米蛋(糕),或捏个糖人吃,感觉无比的满足幸福。

最让我感到骄傲和自豪的是,在二十世纪80年代前后长达十多年的时间里,在只有约三十人的村大平调剧团,我们一家居然有四个人都是演员,有父亲、大哥、二嫂、姐姐,很多时候他们四人还会同台演出,这一度被村子里的乡亲们传为佳话。父亲是剧团的长尖号手,一把铜篾号能够吹的如响遏行云,铿锵激越,荡气回肠,为剧目增色不少。

每次演出《辕门斩子》剧目时,大哥演杨六郎,姐姐演杨宗保,二嫂演穆桂英,演到穆桂英为救杨宗保下山,和公公杨六郎好一翻唇枪舌战,甚至不惜以武力抗争,顿时台上剑弩拔张,气氛紧张热烈,此时,父亲的长尖号骤然鸣响,慷慨激昂,响彻干云,台下观众纷纷喝彩叫好!

三

2006年的初春,一直身体康健,精神矍铄,快要步入九旬的父亲突然走了,走的时候平静而安详,给我们留下了那只陪伴着他大半辈子的长尖号。

铜篾号是大平调剧目不可或缺的主要乐器之一,也是父亲最情有独钟的演奏乐器,据说是村剧团当时花重金专门为父亲购置的。在我的记忆里,身体笨拙,伸开来足有一米半长的长尖号,肯定没有轻巧的小铜号好吹。

在解放后的数十年间,有着千余口人的泥河村,也几乎只有老实巴脚的父亲能把铜篾号吹的随心所欲,激越嘹亮。正因此,一直与泥巴打交道的父亲,成了我们兄妹五人心中永远的骄傲。我们兄妹五人自小都曾跟着父亲学吹长尖号,也有一些乡亲们晚饭后趁空儿到我家里来跟父亲学,父亲都会一视同仁,手把手极认真热情地教。

很可惜,不少的人刚刚学吹,就会立即打起了退堂鼓。我大概是四五岁时第一次学吹,让父亲托着那只粗长的铜篾号,我学着父亲平时吹号的样子,像摸像样地用一双稚嫩的小手紧握长尖号前臂,将小口儿对着号嘴儿,然后深吸了一口气儿,鼓起腮帮子就狠命地吹起来。由于气流不畅,结果号没能吹响,倒吹的整个脸腮都肿炸开了,生生抽筋疼痛,脑门子也嗡嗡地鸣叫。乖乖,我算是领教了长尖号的厉害!至今想起来,双腮还会隐隐生疼。

每晚睡觉前,父亲大都会拿出他心爱的长尖号,细细地摩挲擦拭一番,时时还会忍不住得意地吹上一会儿。之后,再美美地哼唱一两段大平调方才入睡。

我们兄妹五人当中,现在只有二哥算是能够子承父业,把父亲留下的长尖号吹得激昂悠扬,荡气回肠。

四

解放前后的半个多世纪,乡亲们忙完了秋收秋种之后,村剧团的业余演员们就利用年前这一段冬闲时节,聚集在大队队部的院子里吊嗓、练功、彩排剧目。他们往往不计报酬,不求名利,不惧艰苦,抛却烦忧,自编自导,自娱自乐。

老支书李香元曾担任村剧团团长,是个远近闻名的戏迷,特别好听大平调。小喇叭里凡播大平调,他总要走到喇叭跟前站着支起耳朵听完,有谁在一旁说话走动,他就会急得吹胡子骂娘。他最赏识村剧团里有个唱红脸的,一次,唱红脸的盖房砸折了腿,他比人家老婆还急,亲自送去县医院治疗。但红脸到底落下了残疾,没法登台了,他就在村广播室装了个好麦克风,让其每天晚饭后到村广播室去唱。光听还不过瘾,他就亲自学戏当演员,在舞台上填补了红脸留下的缺。在他的领导和努力下,村剧团的设施装备有了很大改善,演出水平有了很大提高,还经常会应邀到外村外地演出。

(责任编辑:陈冬梅)