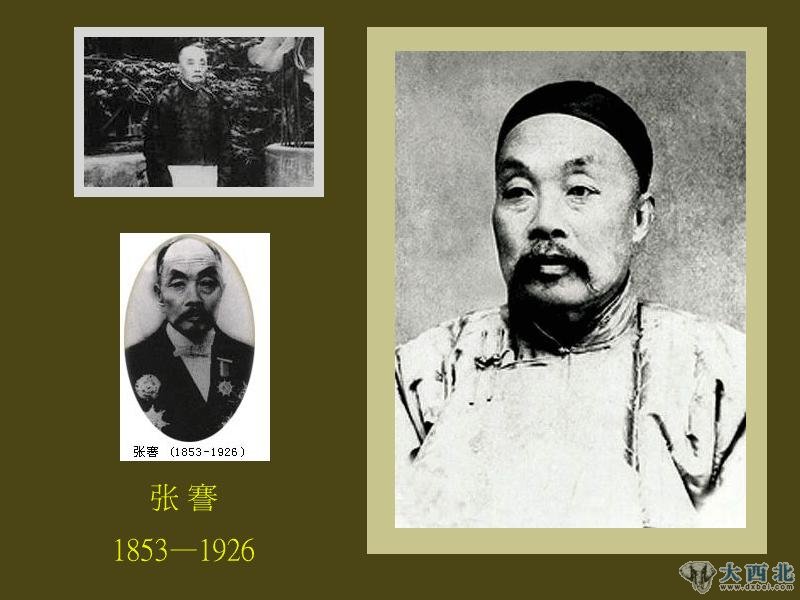

状元资本家张謇

1859年9月16日,袁世凯出生在河南项城一个世代官宦的大家族。父祖多为朝廷显贵,权重一方。其叔祖父袁甲三以督办团练起家,官至漕运总督;叔父袁保庆先在袁甲三军中带兵,后来官至江南盐巡道。袁世凯自幼过继给袁保庆为嗣子,颇受家族习武传统熏染。同时堂叔袁保恒对其督教严格,他也最畏敬这位堂叔,随袁保恒在京读书的三年,也最为驯顺。但袁保恒认为这位侄儿思虑太多,防患太深,教育他遇事必须当机立断。这些提示,对袁世凯后来任事决断有很大影响。袁世凯在骨子里却又不喜科举,恰逢清季兵燹,便决定弃文投军,他将诗文付之一炬,自诩:“大丈夫当效命疆场,安内攘外,焉能龌龊久困笔砚间自误光阴耶!”然而,视读书为“自误光阴”的袁世凯日后却经营着一个强大的幕府参谋集团,里面颇有一批形形色色、学有专长的读书人。

1881年,袁世凯带领亲信数十人投奔淮军将领吴长庆。时年22岁。此前,江苏南通人士张謇于1876年受到吴长庆的邀请入其幕府,张当年23岁,他因才华出众倍受重视,参与多项军事筹划,“庆军”重要函牍,如《代吴忠壮公拟陈中日战局疏》《朝鲜善后六策》等,大多出其手笔,并任吴长庆次子老师。在吴长庆的军营中,张、袁二人得以结识。

吴长庆对袁世凯带数十人贸然投军的印象并不佳,但看在与其嗣父兄弟交情的份上容留袁一人在营中读书,指由张謇教导,遣散了其他随从众人。袁世凯并不擅长读书作文,甚至连一篇八股文章也做得不像样子,张謇无从指导,但他发现袁世凯处理日常事务颇有规划且果敢利落。读书之余,二人常在一起谈论时政和个人志向。张謇认为袁世凯虽然于科举不感兴趣但绝非等闲之辈。某晚二人促膝深谈,张謇问起袁世凯日后的打算,袁说:“我家中有田可耕,衣食无缺,此来非为糊口,我以为中国现在正受到列强压迫。法兰西侵略安南,扰及我南洋沿海,中法战争迟早必起,如对法战败,列强或将群起瓜分中国。我当初因吴公膺海防重镇,需才孔亟,正是大丈夫报国之秋,不料到此以后,见吴公温雅如书生,并无请缨杀敌,投鞭断流的气概,所以我也没有久居此地之意。”张謇闻此话颇为动容。

随着接触的深入,袁世凯“能为激昂慷慨之谈,且谦抑自下,颇知向学”的行事风格更加感染了张謇,认定袁日后必为“有造之士”,张謇寻找机会多次向吴长庆推荐,此后袁世凯得到了更多的历练机会,也日益得到吴的器重。

1882年日本策动朝鲜亲日派政治势力向国王施压,加紧吞并朝鲜的步伐,引发“壬午兵变”。由于宗藩关系,朝鲜国王向清政府求援,朝廷命吴长庆带军前往朝鲜平息政变。袁世凯在此事件中先被任命为前敌营务处差使,后被任命为先锋营管带。

袁世凯在仁川登陆之后,人不解衣,马不卸鞍,直扑平壤,先于日军到达,致使日方十分被动,暂时平息了朝鲜的紧张局面,也维护了清政府在朝鲜王国的政治、军事影响力。吴长庆也颇为满意,曾当张謇面夸赞:“慰亭真不错,不负张先生识拔。”是年8月25日晚,吴长庆、丁汝昌、马建忠等密谋了一个诱捕亲日派,还政于国王李熙的计划。27日袁世凯参与了这次军事行动,兵不见刃,诱捕了亲日派头目大院君,并迅速平定了有可能进一步恶化的叛乱。在处理朝鲜兵变的过程中,青年袁世凯头脑灵活,办事机敏干练,初步表现出较高的军事外交才能,颇为清政府朝野瞩目,自此崭露头角,被清政府赏戴花翎,从而正式步入仕途,为以后政治上的发展打下了基础。吴长庆为了表示对袁世凯的倚重,把有关外交的事务交由他去办理。办理通商交涉事务期间,他开始了与西方的接触,在潜移默化之中,逐渐开始学习西方;同时与日本侵朝势力发生了多次重大冲突,让他也进一步认识到清王朝在整个国际社会中的艰难处境。

两年后中法战争爆发,驻朝鲜的吴长庆被紧急调防国内。袁世凯因显露才华,又趁势结交权臣李鸿章,受李赏识,又得其在朝廷中的援引。此后袁世凯升任清政府“驻扎朝鲜总理”,得以“总理营务处,会办朝鲜防务”,真正获得了独立办理朝鲜事务的权力。吴长庆回国半年后病逝,张謇也随后离开了庆军,结束了他近10年的军营幕僚生涯。张謇认为吴长庆的失势与袁世凯通过其堂叔袁保龄攀援李鸿章有直接关系,对袁世凯颇为不满,此后多年张、袁二人并不融洽。

但张謇仍认为袁世凯是不可多得之才,支撑朝鲜政局非袁莫属。1884年,张謇致袁子九(即袁保龄)的信函中这样说道:“慰亭任事非不勇,治事非不勤,而时时难以世故客气之习,故举动辄不胜有识之求,而其材,固公家谢幼度也,方戍乱国,幸属慎之。”在这里张謇一方面对袁世凯身上的世故习气颇为担忧和不屑,又把他比作东晋名将谢玄,字里行间流露出他对袁世凯这个青年官员的推崇之意。可以想见,袁世凯是在张謇的一手保荐和栽培下成长起来的,张謇爱其才,对他寄予了很高的期望,不愿看到袁世凯在仕途上走偏方向。

对于袁世凯在朝鲜的生命历程,著名历史学家郭廷以曾用这样一句话概括:“袁世凯在朝鲜十二年是爱国志士之行。”

甲午战争中国失败之后,张謇弃官从商,创办工业,走“实业救国”的道路,成为中国近代化的重要领军人物之一,也成为立宪派的精英骨干,武昌起义后积极推动南北议和;而袁世凯力行新政、编练新军,仕途顺达,数年之后就登上政坛制高点。到后来新政立宪的呼声越来越高时,由于二人政见相仿,也因为张謇一直对袁世凯寄予厚望,希望他能够成为中国新政事业中的大久保利通(明治重臣,日本“维新三杰”之一),二人又重新走在了一起。一直到辛亥革命前后,张謇其实一直站在袁世凯的政治联盟之中。