2015年11月12日,防伪性能大大提升的新版第五套人民币正式发行。中国是世界公认的最早发行和使用纸币的国家,早在宋天圣元年(公元1023年),已出现纸币“官交子”,此后历代对纸币防伪一直没有放松过,还推出过各种《钞法》严惩制售、购买、使用假币者……

■宋代“官交子”采用“楮纸”作为专用印钞纸

《宋史》:“尽用川纸,物料既精,工制不苟”

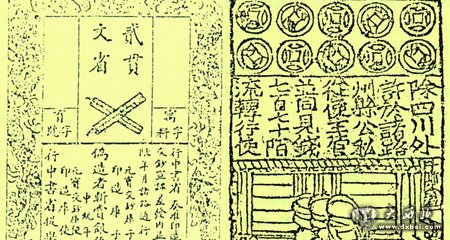

宋天圣元年(公元1023年),官府正式成立“益州交子务”,印发“官交子”,纸币正式诞生。但在官交子正式发行还不到20年,社会上便出现了“伪交子”.据《宋史·孙甫传》,由于“伪造交子多犯法”,以至于当时转运使“欲废不用”.

那么,早期纸币是如何防伪的?首先是控制造币纸张。当时官府选定“川纸”,作为印钞专用纸张。川纸是用楮皮制造出来的高级纸张,又称“楮纸”,故古人也称纸币为“楮币”或“楮券”.

宋熙宁五年(公元1072年),由于纸币发行量和使用量均大增,为保证钞纸的供应,朝廷在成都设置了专门的“抄(钞)纸场”.为加强管理,“遣官治其中。”抄纸场的工人不能随便进出,并配给人员编制。

宋朝廷为何定川纸为印钞专用纸?这与当时四川先进的造纸技术有直接关系。早在唐代,成都人已发明了“水纹纸”,分明、暗两种印花,其他地区根本造不出来。现代纸币上的水印防伪技术,即由此而来。

除了楮纸,后来还用桑穰、芙蓉膜等材料来制造皮纸印钞票。所谓“桑穰”,乃桑树皮的第二层,系制造印钞纸的上等原料。但到后来,钞纸质量下滑。据《续文献通考·钱币考》,嘉熙年间(公元1237年至1240年),朝廷筹备印造十八界会子,因钞纸不足,除遣官置局抄造外,还命令随纸局“所在州军任责撩纸”.元代时甚至还曾改用榆皮来制造印钞纸,质量很差。

钞纸杂用,问题就来了。《宋史·食货志三》说得很清楚,在初期,印制纸币“尽用川纸,物料既精,工制不苟,民欲为伪,尚或难之。”到后来,“纸既可以自造,价且五倍于前,故昔之为伪者难,今之为伪者易。”

■宋代已出现铜版印刷多色套印对付“伪交子”

《宋朝事实》:“印文用屋木人物,铺户押字”

由于使用专用纸并不能杜绝伪钞,提高印刷防伪技术成为必然。宋代,率先使用铜版印刷,放弃传统的木版印刷。铜质钞版印制不仅加大制版成本,还可增加伪造难度。在铜版上雕刻,非专业人员是刻不好的。

与此同时,多色套印、加盖印鉴、改换图案也一并使用。多色套印是现代纸币防伪的重要工序,在宋代已开始使用。据《楮币谱》:宋大观元年(公元1107年)五月,“改交子务为钱引务,版铸印凡六”.每张钱引上有6颗印信,分别使用红、蓝、黑等3种颜色。

这种杂色套印,早在私交子上已出现。《宋朝事实·财用》称:交子图案,“印文用屋木人物,铺户押字,各自隐密题号,朱墨间错,以为私记。”

现代纸币图案喜欢使用人物、建筑等形象,或许正是受到古代纸币设计的影响,如交子图案常用“屋、木、人物”.但与如今不同的是,古代纸币所用人物形象都是普通人。

纸币图案越复杂,防伪性能越高,元代纸币造假比宋代普遍,如在今北京这一带,当时制造假币现象便很严重,《元史·李德辉传》记载:“燕多剧贼,造伪钞,结死党杀人。”这与纸币图案设计过于简单、易模仿不无关系。此外,定期更换新钞(古称“换界”)也是古代常用的防伪方法。

古代新钞发行后,也会普及防伪知识。据《宋会要辑稿·刑法》,宋朝廷便要求“刊之印文,编之敕令”;还在各地钱局中设“辨钞人”,帮助民间识别纸币真假。

■元代假币泛滥或雕造钞版或描改真钞

《道园学古录》:“私盐伪钞,汗漫不可收拾”

尽管古人在纸币防伪上想了不少招数,但假币仍屡见不鲜。宋洪迈《夷坚支戊志》“黄池牛”条记载,太平州(今安徽境内)黄池镇以东的宣城县境内,“十里间有聚落,皆亡赖恶子及不逞宗室啸集。屠牛杀狗,酿私酒,铸毛钱,造楮币……”南宋初,张浚任川陕宣抚使期间,曾破获一个伪造纸币大案,一次逮捕案犯五十人,缴获伪钞三十万贯,张浚把五十个犯人全部处斩。

罗大经《鹤林玉露·甲编》也记载,宋嘉定年间,当时地方割据头领、潍州北海(今山东潍坊)人李全所在辖地:“有士人教之以依朝廷样式造楮券,全从之,所造不胜计,持过江南市物,人莫能辨。”

古人制造假币多设在偏僻和不被人注意之处,元李存《伪钞谣》即称:“岂期俗下有奸弊,往往造伪潜隈隅。”在元代,安徽一处民间制假窝点设在庙里,元黄溍《黄学士文集》引《揭公神道碑》:“徽州民造楮币于僧寺。”

一个叫李侯的人,在南海当官时查办了一个在海上、山谷里贩卖私盐、制造假钞的团伙。据元虞集《道园学古录·新喻州重修宣圣庙儒学记》:“近在岸谷,交结豪横,私盐伪钞,汗漫不可收拾。”

古代制造假币手法不少。在元代,主要有两种方式:一是采用雕造钞版、印章,大规模印造;第二种是采取挑、剜、补、凑、描改真钞的方法,以真作伪,将小面额的纸币改成大额面值的纸币。

■历代制造假币均系重罪举报者可得赏银及犯人家产

《元史》:“诸父子同造伪钞者,皆处死”

纸币作为国家法定货币,其流通的安全性直接影响到国家金融安全。所以,历朝都有相应的打假防伪法规。据《宋史·食货志下三·会子》,熙宁初年(公元1068年),宋朝廷“立伪造罪赏如官印文书法”,最早开始以立法形式打击纸币造假。

宋崇宁三年(公元1104年),还特别设置京西北路“专切管干通行交子务”,仿效川峡路,订立“伪造法”.规定:“通情转用并邻人不告者,皆罪之;私造交子纸者,罪以徒配。”两年后,即崇宁五年(公元1106年),打击力度进一步加大,最高可判处死刑:“伪造钞已成流三千里,已行用者处斩。”

历朝除了《钞法》,还推出了有效的“悬赏制”,举报制造假币者将得到相应的奖励。据宋李攸《宋朝事实·财用》,早在宋天禧末年,知益州薛田、转运使张若谷便提出:“若民间伪造,许人陈告,支小钱五百贯,犯人决讫,配铜钱界。”

绍兴三十二年(公元1162年),南宋朝廷颁布《禁止伪造会子法》,规定伪造会子“犯人处斩,赏钱一千贯;如不愿支赏,与补进义校尉。”举报制造假币者还可弄个官当。

在元代,赏罚力度比宋代更大。《元史·刑法志》规定:“诸伪造宝钞,首谋起意,并雕板抄纸,收买颜料,书填字号,窝藏印造,但同情者皆处死,仍没其家产。”“诸父子同造伪钞者,皆处死。”另据柯劭忞编撰《新元史·食货志》记载,元二十四年改造至元宝钞时颁行的通行条画中规定:“首告者赏银五定(锭),仍给犯人家产。”举报者不仅能得到赏银,还可获得犯人的家产。

■用假钞也将受到法律制裁警告语印币面上

《元典章》:“买使伪钞者初犯杖一百七下”

为让“人人知法”,古代直接把相关法规印到票面上,只要使用就能看到,以时刻提醒民众,不要以身试法。在迄今发现最早的一张元代纸币“中统元宝交钞”上,便刻有:“伪造者斩,赏银伍锭,仍给犯人家产。”这张中统元宝交钞,是1982年在维修内蒙古呼和浩特市东郊辽代白塔时发现的。1960年,在江苏无锡南郊峄嶂山水库工地的一座元代墓葬中也出土了一张元代纸币,上面有同样的警告字样。

在明代纸币“大明通行宝钞”上也印有这类警告语:“中书省奏准印造大明宝钞与铜钱通行使用,伪造者斩,告捕者赏银二十五两,仍给犯人财产。”

假币屡禁不止,主要原因之一就是能“花出去”.陆游《老学庵笔记》中记述的一则故事即揭示了这一现象。当时有个叫胡子远的人,其父亲是个土财主,在外面收账收了五千缗假币。当时有家人建议,作价一半卖给他人,自己也可减少一半损失。这位财主虽土,但为人正直,认为这“终当误人”,索性一把火把假币全烧了。

历代对购买、使用假币者也会作出相应的处罚。如在元代,买、用假钞都倒霉。《元典章·户部六·钞法》记载,至元四年(公元1267)朝廷规定:“买使伪钞者初犯杖一百七下,再犯断罪,加徒一年,三犯依上科断流远。”据《北京晚报》